丁彦玲 董振明 赵沛钰

作者单位:071000 河北省保定市第一中心医院麻醉科(丁彦玲、赵沛钰);河北医科大学第二医院麻醉科(董振明)

近年来“快通道”(fasttrack)技术已应用于心脏外科麻醉[1,2],即利用短效药物尽可能实现术后早期拔管,缩短在ICU停留和住院时间,减少费用。本研究观察雷米芬太尼麻醉应用于非体外循环冠状动脉搭桥术(OPCABG)患者血液动力学的稳定性和应激反应,以及术后恢复情况,探讨雷米芬太尼用于OPCABG“快通道”麻醉的可行性和安全性。

资料与方法

一般资料 择期行OPCABG患者56例,ASAⅡ ~ Ⅲ级,男32例,女24例,年龄40~64岁,体重52~78 kg,搭桥2~5支。根据术中所用麻醉性镇痛药随机分为芬太尼组(F组,28例)和雷米芬太尼组(R组,28例)。病例排除标准:(1)左室射血分数(LVEF)<40%或左室舒张末压(LVEDP)>18 mmHg;(2)急诊患者;(3)合并肝、肾功能不全;(4)合并瓣膜功能不全;(5)合并内分泌或代谢疾患;(6)合并严重高血压(舒张压>100 mmHg)或存在心、脑、肾及眼底改变。

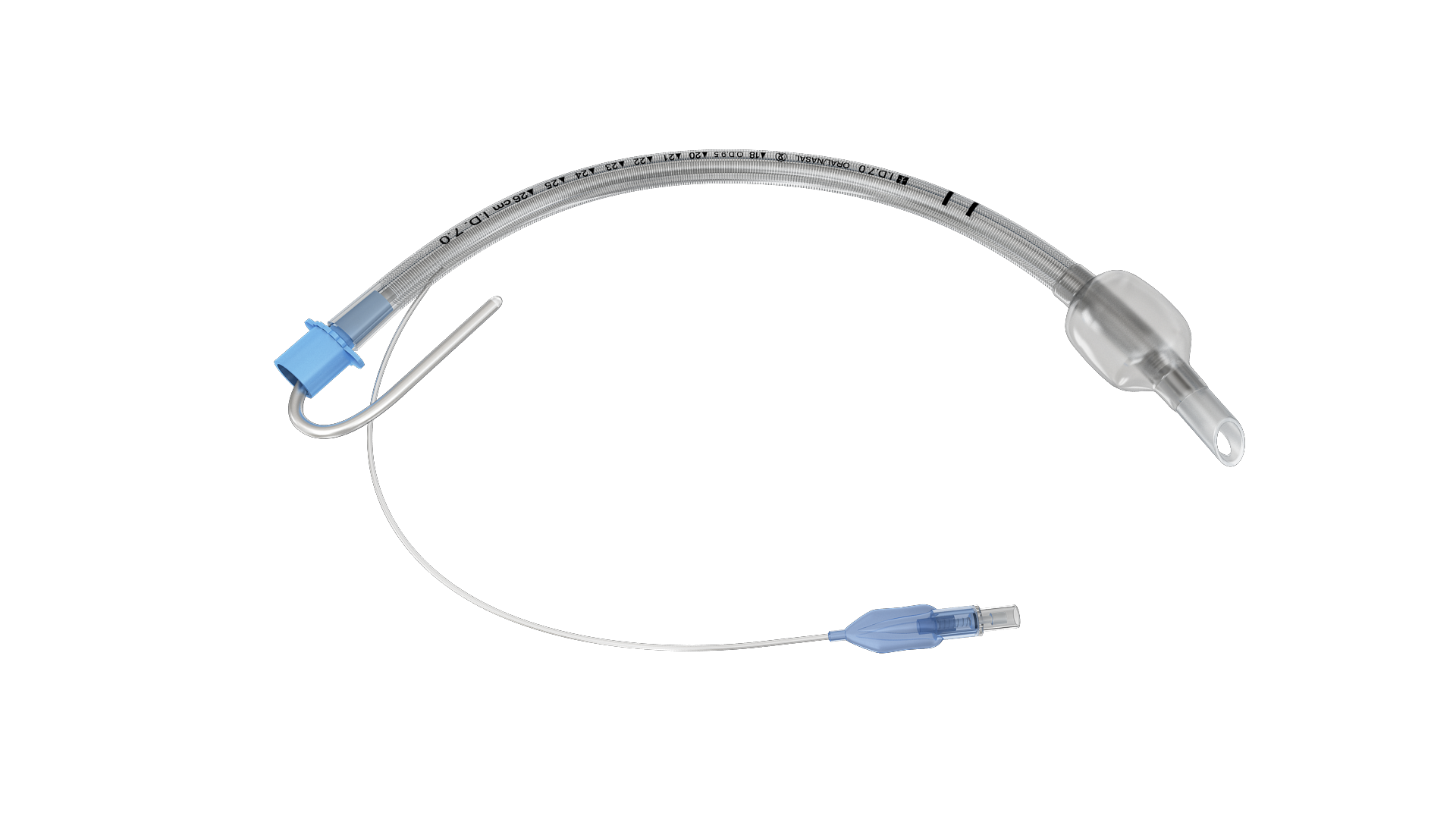

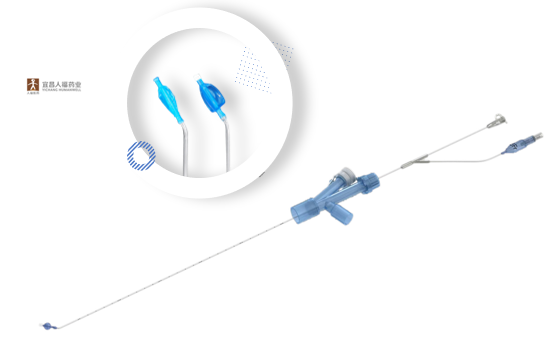

麻醉方法 麻醉前30 min肌注吗啡5 mg、咪唑安定3mg、东莨菪碱0.3 mg。入室后监测ECG、SpO2,面罩吸氧,局麻下行桡动脉穿刺测压。麻醉诱导用雷米芬太尼2μg/kg(R组)或芬太尼2μg/kg(F组),丙泊酚1~2 mg/kg、维库溴铵0.15 mg/kg静脉注射,气管插管后机械通气(VT8~10ml/kg,RR 10次/分,使PETCO2维持正常范围)。颈内静脉穿刺置Swan-Ganz导管测肺动脉压(PAP)、肺毛细血管楔压(PCWP)。术中麻醉维持用雷米芬太尼0.1~0.3μg·kg-1·min-1(R组)或芬太尼0.1~0.3μg·kg-1·min-1(F组)持续泵入,丙泊酚150~200 mg/h持续泵入,间断给予0.05~0.1 mg/kg维库溴铵静注。手术开始时,以硝酸甘油0.5μg·kg-1·min-1泵入至手术结束,通过分次静注艾司洛尔20~30 mg或阿托品0.2~0.4 mg控制HR在50~80次/分,术中搬动心脏出现BP下降时,给予小剂量正性肌力药如去氧肾上腺素100~200μg维持MAP在60~80mmHg,主动脉壁上钳前或开放时用尼卡地平适当降压。离断乳内动脉前给肝素100 IU/kg,使激活凝血时间(ACT)>300s,OPCABG完成后以鱼精蛋白1 mg拮抗肝素100 IU比例静脉注射鱼精蛋白,术中维持SpO2≥96%,PETCO232~35 mmHg,手术结束时停止泵入静脉麻醉药。拔管指征为:患者意识清醒,肌力恢复满意(能睁眼、伸舌、握力有劲、抬头保持5 s),RR>10次/分,VT>5 ml/kg,PETCO2<50mmHg,PaO2>100 mmHg[3]。

监测指标 监测并记录患者诱导前(T0)、插管后2 min(T1)、冠状动脉桥吻合中(T2)、关胸即刻(T3)、手术结束后1h(T4)的血液动力学指标(HR、MAP、CVP、PAP、PCWP)、血气、电解质;在以上各时点采颈内静脉血5 ml测定血浆去甲肾上腺素(NE)和肾上腺素(E)浓度。记录术后气管导管拔管时间和ICU停留时间、住院时间。

统计分析 计量数据用均数土标准差(x±s)表示,组内比较采用双因素方差分析,组间比较采用团体t检验,计数资料采用卡方检验,P<0.05为差异有显著意义。

结果

两组患者间性别、年龄、体重、EF值、手术时间、冠状动脉搭桥支数及术中心血管活性药应用(R组:使用阿托品6例,去氧肾上腺素5例;F组:使用阿托品4例,去氧肾上腺素7例)情况的差异无显著意义。围术期两组患者均无死亡及严重并发症。术后3 d随访两组患者均无术中知晓发生。

两组患者在各时点血液动力学参数组间比较差异无显著意义;与T0时比较两组患者T2时的MAP、HR均明显下降(P<0.05),CVP、PAP、PCWP各时点的差异均无显著意义(表1)。

除F组1例患者在吻合对角支搬动心脏时出现严重的冠状动脉痉挛致室颤,经给予利多卡因和心内除颤复苏,在主动脉气囊反搏泵(IABP)辅助下完成手术,其余无严重心律失常和心肌缺血改变,无一例改体外循环。

两组患者血浆NE、E浓度在T0~T3时组间比较差异无显著意义。T4时的血浆NE、E浓度R组明显高于F组(P<0.05)。与T0时比较,R组患者T1~T3时的血浆NE浓度明显降低(P<0.05)。与T0时比较,R组患者T4时血浆NE、E浓度均有明显升高(P<0.05),F组患者T1~T3时的血浆NE浓度明显降低(P<0.05)(表2)。

术后拔管和ICU停留时间两组间比较差异有极显著意义(P<0.01),R组明显缩短(表3)

其中有2例在手术室拔管,无一例行二次气管插管。

讨论

OPCABG由于避免了体外循环给机体带来的不良影响,以手术创伤小、术后并发症少、医疗费用低等优点成为冠心病手术治疗的一种重要选择[4],“快通道”麻醉术后清醒早,拔管早,使OPCABG更加完善。而施行早拔管的关键是麻醉药的选择。雷米芬太尼为超短效阿片类麻醉镇痛药,作用时间短,可控性好,是“快通道”麻醉技术的理想药物。

本研究所用雷米芬太尼和芬太尼的剂量是文献推荐的常用剂量,雷米芬太尼和芬太尼的镇痛强度相似[5],根据手术中各时点刺激强度不同,随时调整其输注速度。本研究选用的几个时点均是术中刺激强度较大、对循环干扰较严重的时点。F组所用芬太尼平均剂量为58.2μg/kg,相当于大剂量芬太尼,以此作为对照来观察雷米芬太尼抑制应激反应的效果以及血液动力学的稳定性。结果表明,两组患者在不同的手术操作阶段均保持了血液动力学的相对稳定,在冠状动脉搭桥吻合中有的病例出现了MAP降低,HR减慢,但经过使用去氧肾上腺素和阿托品处理,均能恢复到正常值范围,两组使用血管活性药的情况相似,表明雷米芬太尼和芬太尼应用于OPCABG具有相同的循环稳定性。

两组患者血浆NE、E浓度在T1~T3各时点的变化基本相同,血浆NE浓度较T0时点均明显降低,血浆E浓度无显著变化。表明超短效麻醉性镇痛药雷米芬太尼对插管和手术刺激具有良好可控性,有效的抑制应激反应。两组患者术中血浆NE及E水平均较低,与文献报道不一致,可能是因为:(1)本研究中的病例均采用非体外循环常温下手术,避免了体外循环对机体的刺激,从而使其血浆中的NE、E分泌减少。(2)两组术中除应用了阿片类镇痛药外,均复合应用了丙泊酚麻醉,丙泊酚可降低心肌耗氧,有效地抑制交感神经兴奋。在T4时点R组的NE、E浓度明显高于F组,提示雷米芬太尼由于自身的药代特征,使得术后疼痛所致应激反应很快发生,与传统的大剂量芬太尼相比,术后有效的镇痛必不可少,应该采取超前镇痛。

从拔管时间和ICU停留时间看,R组明显短于芬太尼组,R组所有患者均在3h内拔管,且拔管后无一例进行二次气管插管。Royston认为[6],“快通道”心脏麻醉技术应包括三个方面:(1)尽早拔管,即术后拔管时间<3 h;(2)尽早脱离ICU监护,时间<18 h;(3)尽早出院,住院时间<5 d。本研究中R组除了后一条未达到外,基本符合“快通道”心脏麻醉的标准。当然,也不能只片面追求早期拔管,适当选择病例和严格掌握拔管指征是OPCABG“快通道”麻醉成功的基础,同时做好建立体外循环及放置IABP的准备。

综上所述,雷米芬太尼用于OPCABG麻醉和传统的大剂量芬太尼麻醉都能有效地抑制应激激素的释放,同时,可满足术后早清醒、早拔管,缩短ICU停留时间,从而减少住院费用。

参考文献

1 于钦军,王宇红,邓硕曾.“快车道”心脏外科麻醉与选择性早期拔管.临床麻醉学杂志,1999,15:35-36.

2 Dowd NP,Karski JM,Cheng DC,et,al.Fast-track cardial anes-thesia in the ederly:effect of two different anesthetic techniq-ueson mental recovery.Br J Anesth,2001,86:68-76.

3 Maxam-Moore VA,Goedecke RS.The development of an earlyextubation algorithm for patients after cardiac surgery.HeartLang,1996,25:61-68.

4 张晋东,杨晓明,张国荣.非体外循环冠脉搭桥术的麻醉处理.临床麻醉学杂志,2005,21:134-135.

5 吴新民,叶铁虎,岳云,等.国产注射用盐酸瑞芬太尼有效性和安全性的评价.中华麻醉学杂志,2003,23:245-246.

6 Royston D.Patient selection and anesthetic management for early extubation and hospital discharge:CABG.J Cardiothorac VascAnesth,1998,12(6 Suppl 2):11-19.